勉強をしたいけれども時間的に余裕がない。「もっと効率の良い方法はないものか」、そう考えたことは誰にでもあると思います。

ですが、決して諦めないでください。次の読み方により、短時間で効率よく、かつ定着率のよい本の読み方ができます

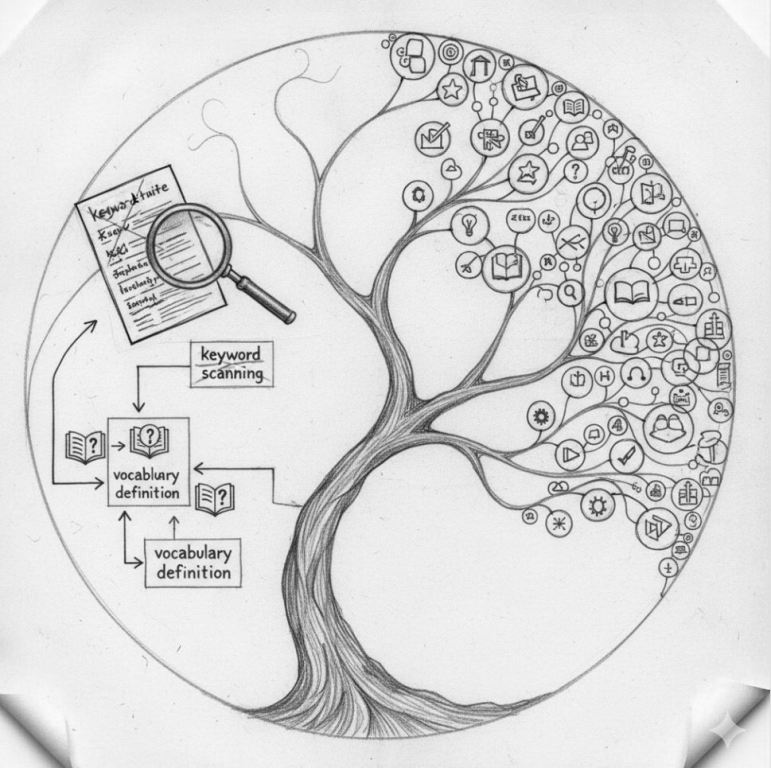

- 書籍の効率のよい読み方は、まず索引をみる。各用語が書かれたページを開け、本文中に定義された用語を読む

- 用語の一般的な定義を調べる

- 調べた用語同士の関連性を把握するため、マインドマップなどにまとめ記録する

下記に詳しい説明を記しました。

⇒ [PR]【勉強法】の検索結果(楽天市場)

⇒ [PR]【勉強法】の検索結果(Amazon)

知の迷宮を踏破する技術:索引から始める戦略的読書と思考の構造化

我々の前には、しばしば巨大な知の迷宮が立ちはだかる。それは、先人たちが遺した専門書や学術書という名の建造物だ。その重厚な扉を開き、一歩足を踏み入れたものの、複雑に絡み合った通路と無数の部屋を前に、多くの者は道を見失い、入り口へと引き返す。最初の1ページから律儀に文字を追い、一言一句を理解しようと努める「通読」という行為は、誠実さの証であると同時に、しばしば挫折への最短経路ともなる。では、この知の迷宮を踏破し、その奥に眠る宝物を自らの血肉に変えるための地図とコンパスは存在しないのだろうか。

答えは「存在する」。それは、受動的な情報消費者から、能動的な知識の探求者・構築者へと自身を脱皮させるための戦略的技術である。ここで提示するのは、単なる速読術や要約術ではない。書籍という完成された構造物を一度解体し、その部品であるキーコンセプトを分析し、最終的に自分だけの論理構造として再構築する、「知のアーキテクチャ(設計術)」とも呼ぶべきアプローチだ。この技術は、大きく三つの段階から構成される。すなわち、「索引を羅針盤とした偵察的読書(スキャン法)」「一般的定義との対話による知識の立体化」、そして「マインドマップによる知の構造化と可視化」である。

第一段階:索引を羅針盤とする「偵察的読書(スキャン法)」

冒険の始まりは、物語の冒頭からではない。我々はまず、地図を手に入れる必要がある。書籍における最高の地図、それは巻末に静かに控える「索引」に他ならない。索引は、その書籍の神経系そのものであり、著者がどの概念を重視し、どの用語を議論の結節点として配置したかを示す設計図である。ここから読書を始めることは、目的地を知らずに歩き出すのではなく、まず地形全体を把握し、攻略すべき重要な拠点を見定める偵察行為に等しい。

具体的な実践はこうだ。まず索引を数分間、先入観なく眺める。そこには、頻繁に登場する用語、見慣れない専門用語、そして自身の問題意識に共鳴するキーワードがある。それらをいくつかリストアップし、おもむろに該当ページを開くのだ。ここでの目的は、決してそのページを精読することではない。我々の任務はただ一つ、リストアップした用語が本文中で「どのように定義されているか」を発見することにある。著者がその言葉にどのような意味を込めているか、その輪郭を捉えるのだ。多くの場合、定義は太字で示されたり、「〜とは、〜である」といった明示的な構文で記述されたりしている。

この偵察的読書(スキャン法)がもたらす効果は絶大だ。第一に、書籍全体のテーマや議論の射程を、わずかな時間で鳥瞰できる。これから自分が踏破しようとしている領域がどのようなものかを事前に知ることで、精神的な準備が整う。第二に、著者が用いる特殊な「語彙」を先にインストールすることで、本格的な読解に入った際の認知的な負荷が劇的に軽減される。未知の単語に出くわすたびに思考が中断されるというストレスから解放され、より大きな論理の流れに集中できるようになるのだ。そして何より、このアプローチは「すべてを読まなければならない」という強迫観念から我々を解放してくれる。心理的な参入障壁が下がること、それ自体が難解な書物と向き合うための重要な第一歩となる。

第二段階:一般的定義との対話による「知識の立体化」

偵察によっていくつかの重要な拠点(キーコンセプト)を特定したら、次はその拠点の性質をより深く理解する段階へと進む。そのためには、一度書籍の世界から出て、外の広大な知識の平原へと目を向ける必要がある。つまり、書籍内で定義されていた用語の「一般的な定義」を調べるのだ。信頼できる辞書、百科事典、あるいはその分野の標準的な教科書やオンラインリソースを参照し、世間一般でその言葉がどのように理解されているかを確認する。

なぜこのような迂遠にも思える作業が必要なのか。それは、学術的な議論における用語の多くが、著者の思想的文脈の中で特殊な意味を帯びているからだ。例えば、ある哲学者が語る「自由」と、政治学者が語る「自由」、あるいは日常会話で使われる「自由」は、同じ言葉でありながら全く異なる含意をもつ。著者の定義と一般的な定義とを比較検討することで初めて、著者の議論の独自性、新規性、そしてどのような思想的伝統の上に立っているのか、あるいは何に反論しようとしているのか、その知的立場が鮮明に浮かび上がる。

この「対話」のプロセスは、知識に立体感と奥行きを与える。書籍内の定義だけを鵜呑みにするのは、一枚の写真だけを見て対象を理解しようとするのに似ている。それは平面的で、文脈から切り離された脆弱な知識だ。しかし、外部の視点を取り入れることで、我々は対象を様々な角度から眺め、その輪郭だけでなく、厚みや他の対象との距離感をも把握できるようになる。それは、孤立していた知識の「点」が、他の知識体系と接続され、広大な知のネットワークの中に正しく位置づけられる瞬間である。この作業は、「知っているつもり」という最も危険な知的怠慢を防ぎ、我々を真の理解へと導いてくれるだろう。

第三段階:マインドマップによる「知の構造化と可視化」

点として集め、その性質を分析した知識の部品は、最終的に一つの体系的な構造物として組み上げられなければならない。この再構築のプロセスで絶大な威力を発揮するのが、「マインドマップ」である。人間の思考が本来、直線的(リニア)ではなく、一つの中心から放射状に連想を広げていく性質(非線形性)をもつことを考えれば、マインドマップが我々の認知スタイルと極めて高い親和性を持つことは明らかだ。

具体的な作成方法は、まず白紙の中央に、その書籍の核心的なテーマや最も重要だと思われるキーコンセプトを書き出す。これが我々の知的宇宙の中心核となる。次に、第一段階と第二段階で収集・分析した他の用語を、中心核から伸びる主要な枝(ブランチ)として配置していく。そして、ここからが最も創造的な作業となる。それぞれの用語(枝)が、他の用語とどのような関係にあるのかを考え、それらを細い線で結びつけていくのだ。その線の上には、ぜひ関係性を示す言葉を書き加えてほしい。「(A)が原因で(B)が起こる」「(C)は(D)と対立する」「(E)は(F)を包含する」「(G)は(H)に影響を与える」といったように。

このマインドマップを作成する行為は、単なる情報の記録ではない。それは、自分自身の頭脳で書籍の論理を再生産し、その構造を可視化する知的創造行為そのものである。バラバラだった概念群が、有機的なつながりを持つ一つのシステムとして立ち現れたとき、我々は書籍の全体像を、まるで航空写真を見るように一目で把握することができる。この鳥瞰図を手に入れることで、著者の議論のどこが強固で、どこに論理の飛躍があるのかを見抜く批判的な視点さえ養われる。さらに、知識の抜け漏れや自身の理解が曖昧な部分が空白地帯として可視化され、次なる学習課題を明確に示してくれるだろう。完成したマインドマップは、もはや単なる読書ノートではない。それは、書籍の情報と我々の思考が融合して生まれた、世界に一つだけの「知的生産物」なのである。

結論:知の構造の戦略的再構築

結論として、ここで述べた三段階のアプローチは、読書という行為のパラダイムシフトを促す。それは、文字の羅列を受動的に受け流す作業から、知の構造を能動的に探求し、解体し、そして再構築するダイナミックな知的冒険への転換だ。探偵がバラバラの証拠品を集め、それらの関係性を分析し、最終的に事件の全体像を描き出すように、我々もまた、索引を糸口に概念を収集し、その本質を吟味し、マインドマップという形で知の全体像を再構築する。この戦略的技術を身につけたとき、いかなる難解な書物も、もはや恐れるべき壁ではなく、我々の知的好奇心をかき立てる魅力的な挑戦の舞台となるに違いない。

参考文献

- University of the People. Reading Techniques – Enhance Your Academic Skills. 理想的な読書法として「スキャン」「SQ3R」などを解説。University of the People

- From Chaos to Clarity: Use of Mind Maps as a Tool to Ensure Better Learning. マインドマップが学習を加速し情報整理・記憶向上に効果的であるとする。

- 13 science-backed benefits of mind mapping. マインドマップが記憶と意味的学習(meaningful learning)を促進する効果を解説。

- Assessing the efficacy of mind mapping as a learning technique. 看護教育におけるマインドマップの知識習得と保持への効果を実証。

- Mind Mapping as a Technique to Reinforce Reading Comprehension. G.C.E. A/L ESL学習者における読解力強化へのマインドマップの有効性を統計的に示す研究。

投稿者プロフィール

-

This text discusses methods and perspectives on living authentically by avoiding irresponsible power structures. It aims to provide readers with an opportunity to reflect on their individual lives.

無責任な権力組織を回避して、自分らしく生きる方法や考え方を記しています。読者の皆様個々人の人生について、振り返っていただける時間を提供できれば幸いです。小学生時代は学級新聞係、高校生時代は図書委員の広報班長という経緯もあって、人生にとって有益なジャンルを新聞形式でお伝えできればと思っております。

最新の投稿

教育2025年11月9日なぜ旧帝大卒は「人柄が悪い」と言われるのか?歴史に隠された3つの理由【教育】

教育2025年11月9日なぜ旧帝大卒は「人柄が悪い」と言われるのか?歴史に隠された3つの理由【教育】 経済2025年11月3日なぜ年収400億円のマイク・タイソンは破産したのか?【経済】

経済2025年11月3日なぜ年収400億円のマイク・タイソンは破産したのか?【経済】 政治2025年10月4日【理解度チェック】暗号資産とアナキズムの重要語句20選|クイズで学ぶ

政治2025年10月4日【理解度チェック】暗号資産とアナキズムの重要語句20選|クイズで学ぶ 政治2025年9月28日暗号通貨とアナキズム|ユートピア実現性とパラドクス|脱中央集権化と新たな中央集権化【経済・政治】

政治2025年9月28日暗号通貨とアナキズム|ユートピア実現性とパラドクス|脱中央集権化と新たな中央集権化【経済・政治】